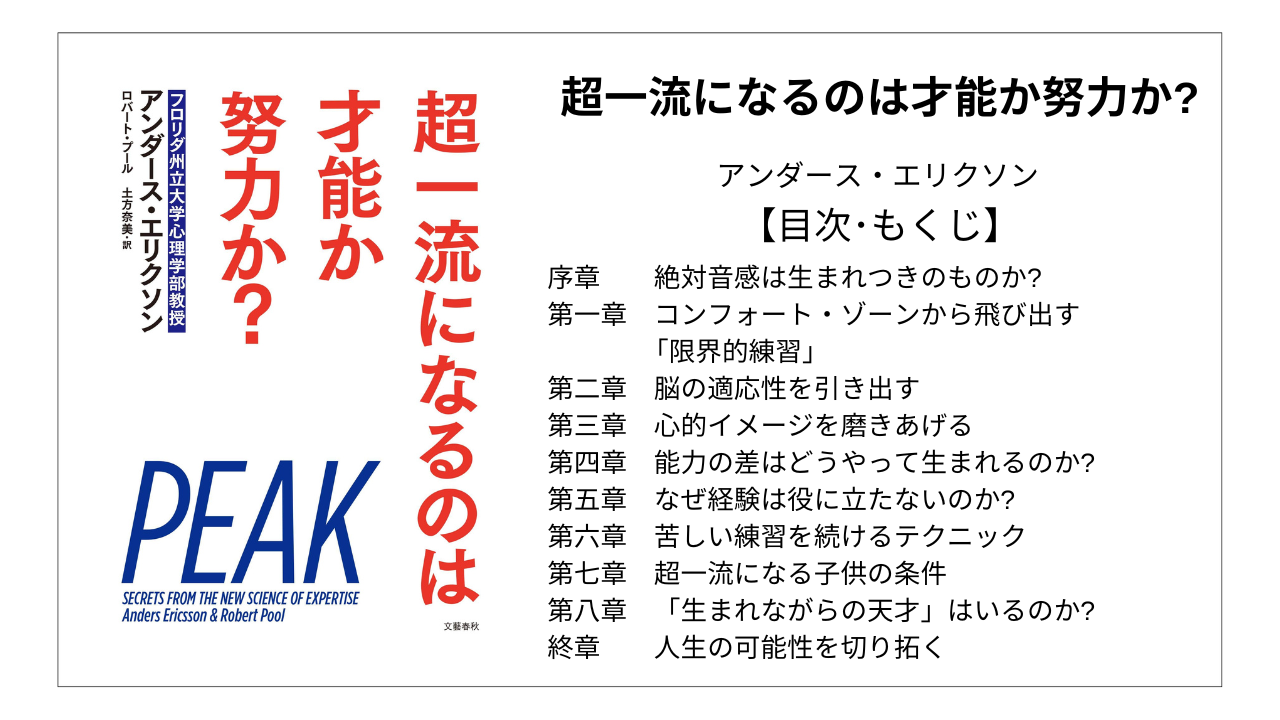

【全目次】超一流になるのは才能か努力か? / アンダース・エリクソン【要約・もくじ・評価感想】 #超一流になるのは才能か努力か #アンダースエリクソン

アンダース・エリクソン さんの「超一流になるのは才能か努力か?」の全もくじを紹介します。

目次は本の要約が書かれており、伝えたいことが学べるので本の内容を一気に知ることができます。

目次が気に入りましたら是非直接本を手に取ってみてください。

では目次を見ていきましょう!

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】序章 絶対音感は生まれつきのものか?【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

絶対音感は、その言葉の意味するところから、生まれつき持っている人と持っていない人に分かれていると考えられてきた。ところが、幼少期にある訓練をすれば、ほぼ全員が絶対音感を身につけることができる、ということがわかってきた。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第一章 コンフォート・ゾーンから飛び出す「限界的練習」【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

短期記憶では、七ケタの数字を覚えるのが限界。実は、それは誤った常識だ。私と特別な練習を繰り返した学生は、最終的に八二ケタも記憶することができたのだ。限界を少し超える負荷を自身にかけつづける。そこに秘密がある。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第二章 脳の適応性を引き出す【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

限界的練習によって、最も変化が起こるのは脳である。たとえば、バイオリニストやチェリストは練習を積むうちに、演奏において最も重要な左手指を制御する脳の領域が大きくなる。こうした脳の変化こそがあらゆる「能力」の正体なのだ。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第三章 心的イメージを磨きあげる【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

チェスのグランドマスターは試合途中のチェス盤を数秒見るだけで、すべての駒の配置を覚え、ゲーム展開を完璧に理解してしまう。超一流が、瞬時に膨大な情報を処理するために活用しているのが「心的イメージ」だ。それは一体何なのか。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第四章 能力の差はどうやって生まれるのか?【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

超一流のバイオリニストと、音楽教員になる道を選んだバイオリニスト。両者を比べると、超一流は一八歳までに、平均で四〇〇〇時間も多く練習を積んでいた。だがそのレベルに到達するには、練習時間以外にもある重要な要素が必要だった。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第五章 なぜ経験は役に立たないのか?【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

意外にも年長の医師は、若手の医師と比べて医療の知識に乏しく、適切な治療の提供能力にも欠けていることがわかっている。楽にこなせる範囲で満足し、同じことを繰り返していては、一度身につけたスキルも徐々に落ちてしまうのだ。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第六章 苦しい練習を続けるテクニック【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

自身の限界を超える負荷をかけつづける限界的練習は、決して楽なものではない。事実、超一流の中に、「練習が楽しい」と答える人など一人もいないのだ。では、なぜそうした苦しい練習を続けられる人と、続けられない人がいるのだろうか。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第七章 超一流になる子供の条件【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

心理学者のラズロ・ポルガーは、自身の子育てを通じて限界的練習の効果を実証した。彼は三人の娘を全員チェ スのトッププレーヤーに育てあげたのだ。子供は超一流になるまでに四つのステップを踏む。その各段階で親が すべきことは何か。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】第八章 「生まれながらの天才」はいるのか?【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

わずか一一歳で協奏曲を書いたモーツァルト。だがその「作曲」は、他人の作品の焼き直しであったことがわかっている。「生まれつきの才能」で超一流になった人などおらず、またトッププレーヤーに共通の遺伝的特徴なども存在しない。

【超一流になるのは才能か努力か? 目次】終章 人生の可能性を切り拓く【アンダース・エリクソン・要約・もくじ】

限界的練習は、すでに多くの分野で活用されている。プロのスポーツチームはもちろん、ノーベル物理学賞を受賞したカール・ワイマンは、限界的練習をもとに新たな学習メソッドを作りあげた。私たちの仕事、学習すべてに応用できるのだ。

謝辞 ソースノート

ジャンル

【評価・感想・口コミ】超一流になるのは才能か努力か? / アンダース・エリクソン【Amazonレビューを引用】

Kindleで本書を読んでみましたが「努力か才能か?」を論じる本というより、努力の重要性を強調し、効果的な努力の方法を説明する趣旨の本だと思いました。著者は、ただ努力するのでは不十分で、練習の質が重要だと繰り返し述べています。その質の高い練習を「限界的練習」と呼んでおり、楽しみながらではなく集中して努力しなければ成長しないという意味のことを書いてます。これが本書の核でしょう。「才能など存在しない」ということを若干強調しすぎている気もしますが、仮に才能が遺伝子で決まるとしても、そもそも才能についての遺伝子を正確に調べる方法がないわけで、どちらにしろ人は努力しなければいけないことになります。本書はそのための効果的なやり方のヒントを教えてくれる。良書だと思います。一種の自己啓発本と捉えることもできますが、アメリカでは研究者が自分で研究資金を調達するのが普通で、自分の研究がどのように社会に役立つのかという明確な説明が求められることが多いと聞きます。

それを考えれば、ある程度の自己啓発的なうさん臭さは仕方がないのかもしれません。いずれにせよ、こういった本は役に立ってナンボなので加点方式で評価するのが適切かと思います。星5つ。ちなみに低評価のレビューで詳細な批判を述べておられる方がいますが、本書のバイオリン奏者のくだりでは複数の教授が学生をS、A、Bに序列化したとはっきり書いてありましたし(脚注には教授の判断以外にもコンクールの成績等も考慮したと書いてました)、「人類の能力向上に限界はない」という考えを説明するくだりの直前には、これはあくまで著者の考えであって、まだ科学的な結論は出ていないという断りがちゃんと書いてありました。それと、他の研究グループの研究の「練習は能力にあまり関係ない」という結論への反論も脚注に書いてありました。その他、本書には何故か、その低評価レビューの批判への回答と呼べるような記述が数多くありました(脚注も要チェック)。なぜだろう。時間軸がおかしい。そういう意味で参考になるレビューだと思います。そのレビューを読んでから本書を読むと、逆に著者の言いたいことがはっきりと浮き彫りになるかもしれません。

努力に勝る天才は無し!

超一流になるのは才能か努力か? / アンダース・エリクソンの内容説明

◎ビジネス界・スポーツ界で話題沸騰!

◎SNSから火が点いた究極の口コミ本!

◎科学によって導かれた「成功」の鍵とは?

◎「超一流」研究の第一人者が初めて語る全メソッド!アスリートから音楽家、さらにはビジネスマンまで――。

世界中のトッププレーヤーたちを、30年以上にわたって科学的に研究。

そして導き出された「超一流」への鉄則とは?鉄則1:自分の能力を少しだけ超える負荷をかけつづける

鉄則2:「これで十分」の範囲にとどまっていると、一度身につけたスキルは落ちていく

鉄則3:グループではなく、一人で没頭する時間を確保する

鉄則4:自分の弱点を特定し、それを克服するための課題を徹底的に繰り返す

鉄則5:練習を「楽しい」と感じていては、トッププレーヤーにはなれない

鉄則6:これ以上集中できないと思った時点で練習や勉強はうちきる

鉄則7:上達が頭打ちになったときは、取り組むメニューを少しだけ変えてみる

鉄則8:即座にフィードバックを得ることで、学習の速度は劇的に上がる

鉄則9:オンの時間とオフの時間をはっきり分け、一日のスケジュールを組む

鉄則10:どんな能力も生まれつきの才能ではなく、学習の質と量で決まる著者のアンダース・エリクソン教授は、「超一流」研究の第一人者。

なぜ「超一流」になれる人となれない人がいるのか?

そんな疑問から始まった彼の研究は、これまでの常識を次々と覆し、

世界中の論文や書籍に引用され続けている。:引用元

ジャンル

ジャンル別売れ筋ランキング

超一流になるのは才能か努力か? / アンダース・エリクソン を見た後に買っているのは?

超一流になるのは才能か努力か? / アンダース・エリクソン 関連目次本【モクホン】

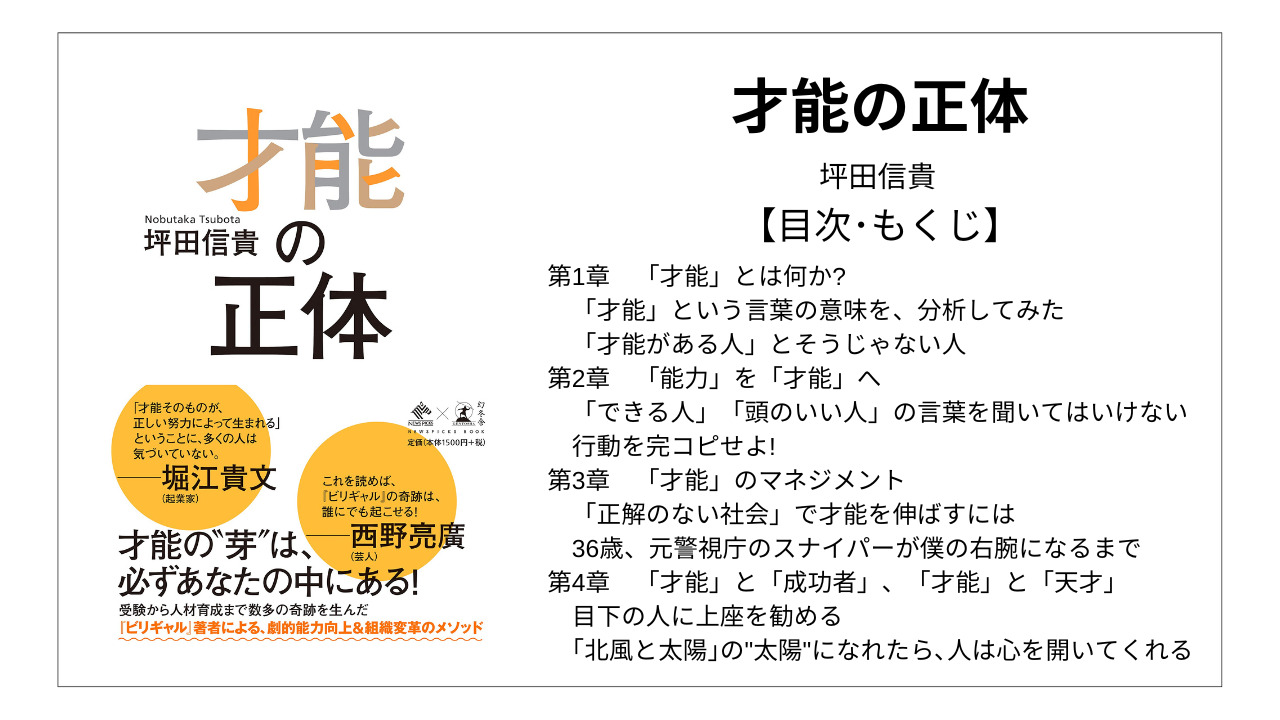

【全目次】才能の正体 / 坪田信貴【要約・もくじ・評価感想】

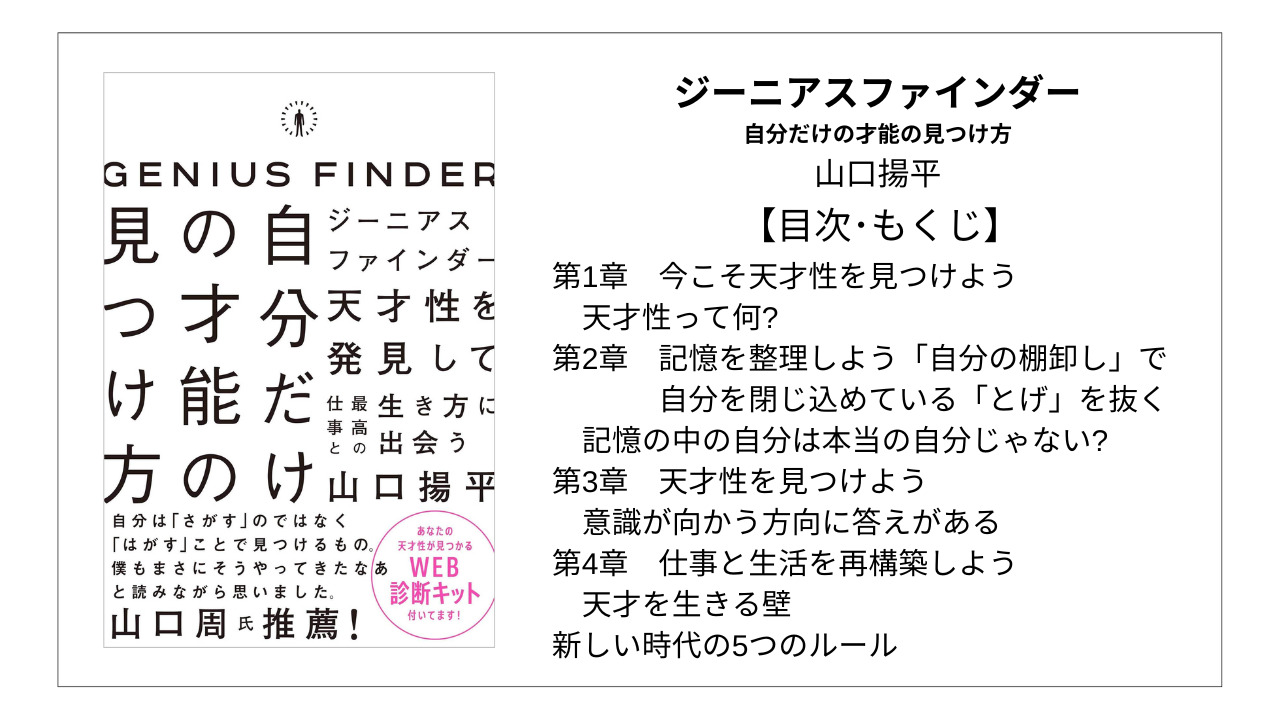

【全目次】ジーニアスファインダー 自分だけの才能の見つけ方 / 山口揚平【要約・もくじ・評価感想】

【全目次】努力不要論――脳科学が解く! 「がんばってるのに報われない」と思ったら読む本 / 中野信子【要約・もくじ・評価感想】

モクホン オススメ記事

[st-taggroup tag=”0″ page=”2″ order=”desc” orderby=”rand” slide_more=”もっと見る” load_more=”on” type=””]

質の高い努力の方法のヒントを教えてくれる